Les erreurs à ne pas commettre lors de l’épreuve de philosophie du bac général

Pour ne pas avoir de mauvaises surprises en découvrant ses résultats au bac, voici un guide des fautes à éviter sur sa copie en philosophie. Des simples erreurs de jugement ou d’inattention à des points de méthodes précis, garde bien en tête ces conseils le jour de l’épreuve.

Dans la partie : le sujet

La conscience

- Ne pas confondre « prendre conscience » et « avoir conscience de soi » (ou « avoir conscience »). Le sujet a conscience de lui-même. Cela ne signifie pas qu’il prend conscience de ce qu’il est réellement. Prendre conscience, c’est se découvrir autre que ce qu’on croyait être : par exemple, j’avais conscience d’être généreux et, un jour, je prends conscience qu’en réalité je suis avare.

- Ne pas confondre la conscience réfléchie et la conscience morale. Dans un sujet comme « Suffit-il de respecter le droit pour être en accord avec sa conscience ? », le terme « conscience » désigne la conscience morale. La conscience conçue comme « conscience morale » permet de distinguer le bien du mal et a un but principalement pratique. La conscience comme source de connaissance de soi et du monde a un but principalement théorique;

La perception

- Ne pas confondre la perception ordinaire avec les « petites perceptions insensibles » dont parle Leibniz, c’est-à-dire des pensées inconscientes, des « perceptions » trop « petites » pour être aperçues. Tout phénomène conscient n’est que l’assemblage global d’éléments trop petits pour que chacun d’eux soit aperçu distinctement à part : pour entendre, du rivage, le bruit et le mugissement de la mer, « il faut bien qu’on entende les parties qui composent ce tout, c’est-à-dire les bruits de chaque vague, quoique chacun de ces petits bruits ne se fasse connaître que dans l’assemblage confus de tous les autres ensemble, c’est-à-dire dans ce mugissement même ».

- La connaissance du calcul intégral permet de saisir comment la conscience peut résulter de l’intégration de perceptions et d’impulsions inconscientes. Leibniz précise le mode de passage de l’inconscient au conscient, de la conscience irréfléchie à la réflexion par intégrations successives. En bas, les petites perceptions s’accumulent sans donner lieu à une véritable intégration : état d’inconscience, ou d’étourdissement. Lorsque les perceptions insensibles sont intégrées, elles produisent le passage à la conscience.

- Ne pas confondre voir, regarder, observer :

– voir, c’est percevoir par les yeux, sans en avoir eu forcément l’intention ;

– regarder, c’est, le verbe le dit bien, se poser un temps plus ou moins long sur la chose, la considérer ;

– observer, c’est examiner avec attention et intention, pour étudier. Voir peut se faire par hasard, alors que regarder et observer ne peuvent se faire qu’intentionnellement.

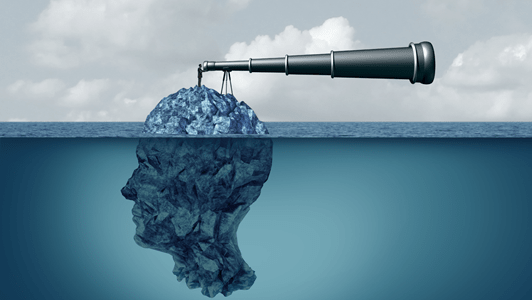

L’inconscient

- Ne pas confondre avoir un inconscient et être inconscient, ou encore inconscient et inconscience.

- Ne pas oublier que, pour Freud, l’inconscient est une instance du psychisme dont les contenus sont refoulés et qu’il se différencie de ce qui est non conscient ou oublié temporairement, ou encore des « petites perceptions inconscientes » dont parle Leibniz.

- Distinguez bien les deux topiques freudiennes :

– la première met l’accent sur le clivage inter systémique au sein du psychisme d'un côté, l'inconscient ; de l'autre, le préconscient-conscient) ;

– la seconde met l’accent sur le conflit intrapsychique et montre que l'essentiel des processus psychiques sont inconscients.

Autrui

- Ne pas confondre autre et autrui. Si tout autrui est un autre, l’inverse n’est pas vrai. L’autre, ce peut être un autre homme mais ce peut-être aussi Dieu, un animal, voire un objet matériel tandis qu’autrui est toujours un sujet comme moi.

- Si vous avez un sujet sur autrui, ne pas parler de la société, car autrui, ce n’est pas les autres. Exemple : « Autrui fait-il obstacle à ma liberté ? » Dans un tel sujet, dire qu’« en société les autres peuvent faire obstacle à ma liberté » est hors sujet.

Le désir

- La principale erreur des candidats est de n’évoquer que des désirs matériels : désir d’une belle voiture, désir de chocolat… Songez au désir de vérité, d’immortalité, de reconnaissance.

- N’oubliez pas que le désir est parfois divisé : il y a les désirs issus du lien de l’esprit avec le corps et le désir propre de l’esprit qui peut-être désir de vérité.

- Une autre erreur consiste à considérer qu’on peut maîtriser les désirs par la raison sans se demander s’il n’y a pas là un désir de maîtrise.

L’existence et le temps

- Ne pas confondre les deux sens du verbe être : ce qui est fondamentalement (d’un point de vue ontologique), par essence, diffère de ce qui existe. Platon trouve dans l’essence ce qui échappe aux changements et paraît doté d’une réalité sans rapport avec la simple présence (ou existence) matérielle : l’essence d’une figure géométrique demeure inchangée, même si personne ne la dessine. D’où le privilège accordé au monde « intelligible » (constitué des essences ou « Idées ») sur le monde « sensible », où tout se dégrade.

- Lorsque la pensée chrétienne affirme ensuite que l’homme a été créé par Dieu, cela suppose que l’existence d’un individu singulier ne peut constituer qu’une illustration particulière (éventuellement imparfaite) de l’essence de l’homme en général, tel que Dieu l’a défini.

Dans la partie : la culture

Le langage

- Par le langage, on entend le langage articulé en mots et en sons, et non pas n'importe quelle forme de langage.

- Par la parole, on entend la production verbale d’un individu (il faut prendre en compte l’accent, l’intonation, les gestes et mimiques qui l’accompagnent). Le sujet : « Nos paroles nous trahissent-elles ? » diffère du sujet : « Le langage nous trahit-il ? »

- Le sens ne se confond pas avec le signe. Un langage sans métaphore impliquerait l’univocité absolue des signifiants. Un tel langage existe mais il est artificiel : c’est le langage mathématique, où le sens se confond avec le signe. Autrement dit, le signifiant est entièrement dégagé de la métaphore ou du symbole.

L’art

- Ne confondez pas l’art au sens d’artisanat ou technique, avec l’art au sens des beaux-arts. Dans le sujet : « La politique est-elle un art ? », le mot art signifie « technique ». Dans un texte de Platon ou d’Épictète, le mot art signifie « artisanat ou technique ».

- Ne confondez pas « le goût sensuel », « le bon goût social », « le goût esthétique ». Une poire qui fond dans ma bouche flatte mes sens. Il est de « bon goût social » d’apprécier à telle époque ou dans telle culture une femme ronde et poilue. C’est avoir du goût en matière d’esthétique que de reconnaître qu’une œuvre est belle alors qu’elle ne plaît pas à nos sens.

- L’art ne se réduit pas à l’expression personnelle. Il révèle, sous forme sensible, l’absolu. L’art, dit Hegel, est, comme la religion et la philosophie, un mode d’expression du divin, des besoins et des exigences les plus élevés de l’esprit.

Le travail et la technique

- Toute activité n’est pas un travail. Un élève, un étudiant, un artiste ne travaillent pas. Au sens strict, le travail est la transformation de la nature par l’homme pour subvenir à ses besoins.

- Ne pas confondre la valeur d’usage (objet utile à la vie) et la valeur d’échange (objet échangeable) d’une marchandise. Le travail produit des valeurs d’usage mais aussi des objets que l’on échange. Ce n’est que dans l’échange que les produits du travail humain acquièrent une existence sociale distincte de leur existence matérielle comme objets d’utilité. Avec le perfectionnement de la division du travail et l’apparition de la grande industrie, la scission entre objet utile et objet échangeable s’élargit au point que l’échange devient l’une des fins de la production.

- Dans la Métaphysique, Aristote distingue trois types de « sciences » : les sciences théorétiques (théologie, physique, mathématiques), qui sont pure contemplation ; les sciences pratiques (éthique, politique), qui ont trait à l’activité humaine ; et les sciences poétiques, qui. concernent la production d’objets externes à l’homme. La technique relève de ces dernières. Le grec poiêsis signifie « faire », et faire consiste à faire être ce qui n’était pas. La technique porte donc sur le contingent, c’est-à-dire sur ce qui peut aussi bien être que n’être pas. C’est en cela qu’elle est une activité servile. Elle s’oppose aux sciences théorétiques qui sont désintéressées et portent sur des essences idéales.

La religion

- Ne pas confondre la croyance comme opinion et la croyance sous la forme de la foi. Croire que se distingue de croire en : « Je crois qu’il pleuvra demain. » « Je crois en Dieu. »

- Dans la Critique de la raison pure, Kant établit les distinctions suivantes : « L’opinion est une croyance qui a conscience d’être insuffisante aussi bien subjectivement qu’objectivement. Si la croyance n’est que subjectivement suffisante, et si elle est en même temps tenue pour objectivement insuffisante, elle s’appelle foi. Enfin, la croyance suffisante aussi bien subjectivement qu’objectivement s’appelle science ; la suffisance subjective s’appelle conviction (pour moi-même), et la suffisance objective certitude (pour tout le monde). »

L’histoire

- Ne pas confondre l’histoire comme « récit » ou « reconstruction » du passé par les historiens et l’histoire réelle des hommes.

- Dans un sujet comme : « L’histoire est-elle un roman ? », il s’agit de s’interroger sur l’histoire comme récit. L’histoire comme reconstruction du passé se rapproche-t-elle du roman ou bien de la science ?

- Dans un sujet comme : « L’histoire a-t-elle un sens ? », il s’agit de l’histoire réelle des hommes. Y-a-t-il eu des progrès ? Peut-on espérer la fin des guerres et des violences ? Autrement dit, l’histoire s’achemine-t-elle vers un but ?

- C’est la théologie chrétienne qui, la première, saisit l’histoire comme une totalité ayant un sens. En effet, elle insère l’humanité dans une succession d’événements : la création, le péché originel, la loi de Moïse, la rédemption, le jugement dernier. Désormais l’histoire a un début et une fin. Mais cette histoire n’est pas rationnelle puisqu’elle repose sur la foi en Dieu. Elle ne reconnaît pas l’homme comme un être historique capable d’autonomie. De plus la référence au Christ, être transcendant, annule toute historicité.

Dans la partie : la raison et le réel

Théorie et expérience

- Ne pas confondre expliquer et comprendre. Dans les sciences physiques, on explique des faits : on cherche de l’extérieur une cause et un effet, on tente de recueillir une loi générale dans une série d’observations concordantes.

- En revanche, on comprend de l’intérieur, par une sorte de sympathie, une attitude humaine. Dilthey et Jaspers insistent sur cette distinction : la nature, on l’explique ; la vie de l’âme, on la comprend. On ne saurait expliquer les institutions et les comportements sociaux comme des choses, de l’extérieur, mais il semble possible de les comprendre, comme significations, par communication sympathique. On peut expliquer l’amour par des causes physiologiques, psychologiques, sociologiques, mais on ne le comprendra jamais si on ne l’éprouve pas. Les sciences humaines, même si elles ne renoncent pas à toute volonté d’explication, cherchent davantage à comprendre, à saisir le sens d’une réalité humaine.

La démonstration

- Ne pas confondre démontrer et prouver. Le sujet « Peut-on tout démontrer ? » diffère radicalement du sujet : « Peut-on tout prouver ? »

- La démonstration en mathématiques peut être directe : elle établit la proposition qui est à démontrer. Elle peut être synthétique ou analytique. La démonstration synthétique consiste à partir de propositions admises comme vraies ou posées (axiomes) et à en déduire la proposition à démontrer. La démonstration analytique consiste à partir de la proposition à démontrer et à en déduire une proposition admise ou connue comme vraie, d’où il résulte que la proposition à démontrer est une conséquence de la dernière et se trouve ipso facto vraie.

- Elle peut aussi être indirecte, consistant « à établir que, dans une hypothèse donnée, toutes les conséquences possibles (c’est-à-dire qui ne contredisent pas l’hypothèse) conduisent à une impossibilité à l’exception d’une seule » (Goblot, Logique). Cette dernière hypothèse est démontrée par l’exclusion de toutes les autres.

- La démonstration par l’absurde présente à la fois les caractères de la démonstration analytique et de la démonstration indirecte. Elle consiste à établir la vérité d’une proposition en montrant que la contradictoire aboutit à des conséquences fausses.

L'interprétation

- Ne pas confondre « expliquer » et « comprendre » : pour plus d’explications, voir plus haut dans le chapitre théorie et expérience.

Le vivant

- Ne pas oublier que le vivant, c’est aussi le vivant pensant qu’est l’être humain.

Matière et l’esprit

- Ne pas confondre la réalité et le réel.

- La réalité est ce que nous percevons, ce sur quoi nous projetons nos structures mentales et nos fantasmes. Le réel est ce qui existe indépendamment de nous, de nos organes sensoriels et de nos structures mentales.

- Le réel est inaccessible.

La vérité

- Ne pas confondre vérité et réalité. Il n’y a que chez Platon que la réalité est synonyme de vrai.

- Ne pas confondre le vrai et le juste.

- Ne pas confondre scepticisme et méthode sceptique. Le scepticisme est l’état de celui qui doute, qui refuse d’affirmer ou de nier, qui pratique la suspension définitive du jugement. Il s’agit avant tout d’un mode de vie qui fait le choix de la tranquillité de l’âme. Au doute sceptique, subi, passif, on opposera le doute cartésien, méthodique, actif dont le but est la recherche d’une vérité inébranlable.

- Le scepticisme a été critiqué mais la méthode sceptique (le doute), mise au service de la recherche de la vérité, a fait fortune. Malebranche (Recherche de la vérité) et Kant donnent toute sa valeur à la méthode sceptique, dont la fin ultime est la découverte de la vérité. Il s’agit d’une suspension méthodique du jugement en vue d’atteindre des jugements certains et indubitables.

Dans la partie : la politique

La société et les échanges

- Ne pas confondre autrui, les autres et la société. La société n’est pas la somme des individus qui la composent.

La justice et le droit

- Le droit positif est l’ensemble des prescriptions légales qui restreignent la souveraineté de l’individu, lui prescrivent certains devoirs, délimitent la sphère de son activité. C’est donc à proprement parler l’ordre social, l’ordre juridique, la contrainte légale. L’objectif avoué du droit positif est de permettre une vie aussi pacifique que possible entre des hommes enclins aux passions et à l’égoïsme.

- Le droit naturel vient du fait que l’homme est, par nature, un être doué de raison. D’où l’affirmation que le droit naturel est une règle suggérée par la droite raison, selon laquelle nous jugeons qu’une action est morale ou injuste d’après sa conformité à la nature raisonnable de l’homme. C’est sur ce droit naturel unique que devrait idéalement reposer le droit positif. Dans la philosophie du droit naturel des XVIIe et XVIIIe siècles, le droit naturel devient un ensemble de normes ou de règles universelles, éternelles, intemporelles (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).

L’Etat

- Ne pas confondre pouvoir absolu et arbitraire. Chez Hobbes, le souverain gouverne à l’aide de lois, c’est-à-dire de règles qui s’appliquent à tous les citoyens. Il s’agit donc d’un État de droit qui, comme tel, s’oppose à l’arbitraire.

- Ne pas confondre pouvoir absolu et despotisme. Le despote n’est animé que par sa seule volonté, son seul caprice fait loi. Or, le souverain de Hobbes gouverne en vue de l’intérêt général. C’est le bien du citoyen qui est le but de l’État.

- Ne pas confondre pouvoir absolu et totalitarisme. L’État totalitaire prétend tout régir, non seulement la sphère politique mais aussi la vie privée des individus. Or, l’État de Hobbes est à l’opposé d’une telle conception. Si Hobbes considère que toute loi édictée par le souverain est juste, il ne pense pas pour autant que toute loi soit bonne. Pour l’être, elle doit posséder deux caractères : être claire et nécessaire au salut du peuple. À l’opposé du totalitarisme, chez Hobbes tout n’est pas politique, et le domaine privé ne relève pas des prérogatives de l’État mais de la seule liberté des individus. Si Hobbes est partisan de l’absolutisme en politique, il demeure partisan du libéralisme en économie.

Dans la partie : la morale

La liberté

- Ne pas confondre la liberté au sens métaphysique (rapport entre liberté et déterminisme) et la liberté au sens politique (l’obéissance ou non à la loi civile, en société).

Le sujet : « Être libre, est-ce échapper à toute détermination », vous demande de réfléchir sur le rapport entre la liberté et le déterminisme.

Le sujet : « La liberté est-elle le droit de faire ce que les lois permettent » vous demande de réfléchir sur la liberté en société. Les lois ne nous déterminent pas. On peut y désobéir.

- Ne pas confondre la nécessité au sens du fatum latin ou de l’anankê grecque (le destin) et la nécessité au sens de déterminisme.

- Le destin est une nécessité aveugle alors qu’il est possible de connaître les déterminismes.

Le devoir

- Ne pas confondre la morale comme ensemble de règles extérieures à un individu, auxquelles celui-ci obéit sous la pression sociale ou adhère par conviction religieuse ou autre (la morale chrétienne, par exemple, comporte les commandements de Dieu. Le sujet peut y obéir par crainte du châtiment céleste ou – ce qui est plus positif – y adhérer librement), avec le fait d’agir moralement, c’est-à-dire par pur respect du devoir. Une telle morale ne nous contraint pas, mais nous oblige. Le sujet reste libre et a toujours la possibilité de désobéir.

- Il faut distinguer droit et moralité. On a vu que le droit pouvait ne pas être juste et qu’il pouvait être juste de combattre les lois injustes voire de les violer. La morale peut même permettre des actions que le droit interdit. Les devoirs envers autrui ne sont pas seulement juridiques, ils sont aussi de vertu (respect de la parole donnée), ou encore de bienfaisance. La morale l’emporte donc sur le droit.

- Dans toute action, il convient de distinguer deux éléments : d’une part l’intention, le mobile qui a inspiré la forme de l’action ; d’autre part les conséquences heureuses ou malheureuses, bienfaisantes ou néfastes de l’action, c’est-à-dire sa matière.

Le bonheur

- Ne pas confondre le bonheur, qui est un état durable avec la joie, qui est éphémère.

- Le bonheur en tant que fin est un idéal dont les hommes peuvent se rapprocher mais qui ne peut être atteint.

© Editions Bordas. Tous droits réservés. Reproduction interdite.

Complète tes révisions avec Bordas soutien scolaire !

Pour aller plus loin dans tes révisions !

Découvre notre plateforme d’entraînement en ligne Bordas soutien scolaire ! Au programme : des cours, des exercices interactifs, des vidéos, des tests de positionnement et un module de révisions spécial examens…!

La plateforme est accessible sur ordinateur ou tablette, à tout moment, avec ou sans connexion internet !

Et l’abonnement est à partir de 3,99€ seulement !

Plus d’excuses pour ne pas être prêt pour les examens !